落語「大山詣り」にでてくる熊五郎、けんかっぱやいので長屋恒例の「大山詣り」への同行を断られます。頼みこむ熊五郎、「けんかは決してしない。もしけんかしたら丸坊主になる」という約束をして、やっと同行できました。それほど、みんなが楽しみにしていた旅だったようです。「大山詣り」の最盛期である江戸中期の宝暦年間(1751-64)には年間20万人が参詣したといいます。7月26日の山開きから8月17日の閉山までの22日間ですから、その間に1日9,000人もの人びとが大山に向い、大山から戻っていったことになります。

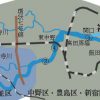

そんな人びとの多くが利用した道が大山街道で、矢倉沢往還(やぐらさわおうかん:註1)ともいわれ、江戸城の赤坂御門から青山、三軒茶屋、二子、溝口、荏田、厚木、伊勢原を通り箱根の矢倉沢・足柄峠を越え、甲府や沼津方面へと分かれていく道でした。

江戸から多摩川を渡ったところに二子村が、さらに先の西隣に溝口村があり、溝口村では、東海道の川崎と甲州街道の府中を南北に結ぶ府中街道と交差しています。両村ともに製造業、商業がさかんで、とくに卸・仲買業者は、上方からの「下り荷」、伊豆の乾魚、椎茸、駿河の茶、真綿、秦野の煙草などを扱い繁栄したようです。いまでも蔵が点在しています。

大山街道溝口は自宅から6kmのところにあり、身近な江戸を訪ねた16kmの自宅発着ウォーキングとなりました。

註1:

往還(おうかん)は勘定奉行が管轄し、公用旅行者のための伝馬・人足を備える継立村(つぎたてむら)があり、休泊の機能も備っている道で、街道は道中奉行所が管轄し、運輸・通信・休泊の機能を備えている道でした。したがって、大山街道ではなく大山道(おおやまみち)というのが当時の言い方だったのでしょう。二子・溝口村は、寛文9年(1669年)に継立村となっています。

参考:

「大山道(おおやまみち)歴史ウォッチングガイド」(川崎市大山街道ふるさと館発行)、「高津のさんぽみち」(川崎市高津区役所発行)大山街道見どころマップ/3A(川崎国道事務所)、多摩川誌(財団法人 河川環境管理財団)

1.ねもじり坂

二子・溝口村は、多摩丘陵につながる標高差30mの下末吉台地と多摩川とに囲まれた平地にあります。大山街道が下末吉台地にさしかかったところに「ねもじり坂」があり、昔は今よりも急勾配で、別名「はらへり坂」とも呼ばれたそうです。

江戸時代、相模川のアユを江戸に運ぶ鮎かつぎは、大山街道を夜中に走ってきて、朝方この坂にさしかかると歌を歌って、人足の中継所だった溝口の亀屋に合図を送り、近所の家の人たちは、この歌で朝の支度を始めたといいます。眺望のよい坂の上での開放感、朝方の爽やかさ、交代間近のよろこびなどから、村中にひびくはりのある歌声だったことでしょう。直線距離で600m以上先にある亀屋にその歌声が届くほど、静かな村の朝だったのです。

2.庚申塔(こうしんとう)

ねもじり坂を下りて溝口村の入口近くにさしかかると、江戸時代の道しるべをかねた庚申塔(こうしんとう)があり、「西大山道 東江戸道 南神奈川道」と刻まれているそうです。大山街道から横浜へ分岐する道の入口でした。

庚申塔に彫られた、邪鬼を踏んで立つ青面金剛も、その下にある見ざる言わざる聞かざるの三猿も、ながい年月のなかでかなり剥げ落ちていました。60日に一度めぐってくる庚申の夜、人の体の中に住む3匹の虫が、寝ている間にその人の悪事を天の神に告げ口すると信じ、人の悪事を「見ない・言わない・聞かない」ように三猿を彫った庚申塔を建てておがんだ日々は遠い昔のこととなっているのです。そいうことを信じ、おがんでいた人々は、心のよりどころのある安定した気持ちで暮らしていたのかもしれません。

3.旅人宿(はたごや)亀屋と国木田独歩

明治30年(1897)のみぞれまじりの春の日に国木田独歩(くにきだ どっぽ:明治4年(1871)-明治41年(1908))が溝口を訪れ旅人宿(はたごや)亀屋に一泊しています。かれが明治文壇に不動の地位を築くこととなった作品「忘れえぬ人々」にはそのときのことが冒頭に書かれており、溝口の淋しげな情景が美しい文章で描かれています。明治5年(1893)新橋-横浜間に開通した鉄道によって、大山街道は急激に寂れていったといいます。街道によって栄えたともいえる溝口も衰退していったことでしょう。

「多摩川の二子の渡しをわたって少しばかり行くと溝口という宿場(しゅくば)がある。その中程に亀屋という旅人宿(はたごや)がある。ちょうど三月の初めの頃であった、この日は大空かき曇り北風強く吹いて、さなきだに淋しいこの町が一段と物淋しい陰鬱(いんうつ)な寒そうな光景を呈していた。昨日降った雪がまだ残っていて高低定まらぬ藁屋根(わらやね)の南の軒先からは雨滴(あまだれ)が風に吹かれて舞うて落ちている。草鞋(わらじ)の足痕(あしあと)に溜まった泥水にすら寒そうな漣(さざなみ)が立っている。」

街道の両側に並ぶ高低定まらぬ同じ高さの軒先、亀屋の軒先は南に面していたので雨滴(あまだれ)が風に吹かれて舞うて落ちていたことでしょう。そんな軒先をくぐり障子を開けて土間に入ると、年は六十ばかり、肥満(ふと)った身体(からだ)の上に綿の多い半纏(はんてん)を着て、煙管(キセル)を片手に、長火鉢(ながひばち)に寄りかかっている亀屋の主人がいて、独歩のいつまでも「忘れえぬ人々」の一人となっていきます。その姿にその人の生涯を察し、そんな人生のおくりかたが強い印象としていつまでも残る、そんな人たちが独歩の「忘れえぬ人々」となっているようです。姿やしぐさで仕事の内容や、その生涯までをも察することができる、そんな人々が昔は多かったのでしょう。人々の人生は、今よりも単純でわかり易かったのかもしれません。

4.大石橋と溝口・水騒動

関東六ヶ国に転封となった徳川家康が作らせた農業用水路二ヶ領用水は、江戸幕府成立後の慶長16年(1611)に完成し、多摩川右岸の稲毛領と川崎領の二ヶ領灌漑(かんがい)面積を約2倍に広げました。その二ヶ領用水が大山街道と交差するところに大石橋があります。昔は2枚の大きな石で架けられていたそうです。

その大石橋の東北のたもとに丸屋という、秦野(はだの)の煙草や厚木の麦などを扱う卸問屋があり、溝口村名主鈴木七右衛門(しちえもん)家が経営していました。江戸後期の文政4年(1821)7月、この丸屋が川崎領の農民1万数千人によって襲撃され、居宅,土蔵等が打ち壊されました。日照りが続くなか、溝口村の農民たちが水番人を追い払うなどして二ヶ領用水を自村に不法に引水したために下流の川崎領農民が生活をかけてたちあがったのです。

7月6日早朝、川崎領にある医王寺の鐘を合図に集合した農民たちは、手には竹槍、とび口を持ち村名入りの「のぼり旗」を押し立てて、約3里半(14km)北上して溝口の亀屋を襲撃し、名主七右衛門が江戸に出張中と知ると、数百名の農民が5里(20km)以上ある江戸馬喰町の御用屋敷に押しかけました。川崎からの府中街道や江戸への大山街道を興奮した農民たちが通るのを、沿道の人々は息をひそめて見ていたことでしょう。

この時代、商人だった七右衛門が村の長である名主だったことは、士農工商が上下身分ではなく単なる職分となり、能力や資力が力をもつ資本主義的傾向が強い、「江戸時代は封建社会というよりも工業化以前の近代社会だった(「百姓の江戸時代」田中圭一氏著、ちくま新書)」ことを示唆しています。また、名主は村民の支配者ではなく、民意の代表者的存在となっており、だからこそ溝口農民の勝手な行動を抑えることができず、商人でありながら農民の争いに巻き込まれいったのでしょう。名主七右衛門は家を壊されただけでなく、所払いの厳罰を受けて村に住むことができなくなりました。自分たちの意見を主張する、強い農民たちが出現しているのです。

5.薬屋・灰吹屋(はいふきや)

江戸時代、灰吹屋は大山街道唯一の薬屋で、「灰吹屋の生薬(きぐすり)はよく効く」との評判をとり、遠方からも多くの客が来て繁盛したそうです。街道を行き交う人々によって評判が広まったとのことですが、薬がよかっただけではなく、評判を広げるための工夫もあったのでしょう。東京四谷の総本家灰吹屋からの暖簾(のれん)分けで独立した創業者鈴木仁兵衛は、交通の要所ともいうべきこの地を選んだことからも、先見性のある優れた経営者だったことがうかがえます。明和2年(1765)の創業から240年以上たった現在まで、代々薬屋を営み続けています。

6.光明寺の時の鐘

農作業中の農民に、矢倉沢往還の継立(つぎたて)の人足として出役する時間を知らせるということで代官所が許可した時の鐘ですが、1日100回以上撞かれる、運営費のかかる施設である以上、村の経済活動にも必要だったからこそ設置したのでしょう。196戸(明治初めの二子・溝口村)の村で時の鐘が必要となるほど経済活動がさかんで、それを維持できるほど裕福な村だったようです。それは、全戸のほぼ半数(95戸)が製造業や商業であったことからもうかがい知ることができます。